Mientras Washington vuelve a dirigir su mirada hacia el sur, los informes de que la Casa Blanca está considerando una operación militar terrestre en Venezuela han reavivado un viejo y desagradable debate: ¿qué sucede cuando Estados Unidos intenta “arreglar” otro país por la fuerza?

Los funcionarios estadounidenses hablan de carteles de la droga, del narcotráfico y de la defensa de la democracia. Pero para muchos observadores en América Latina — y en gran parte del mundo — la retórica suena dolorosamente familiar. Estados Unidos ya ha estado aquí antes: en Bagdad, en Trípoli, en Kabul, en Belgrado. Cada vez se anunciaron nobles intenciones, se derrocaron “regímenes autoritarios” y, cada vez, las secuelas contaron una historia mucho más oscura.

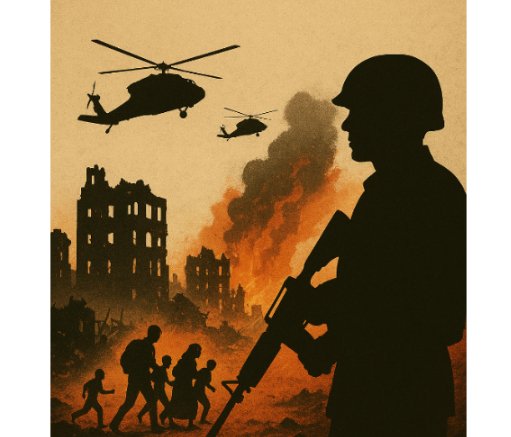

El patrón de la destrucción

Desde los Balcanes hasta Oriente Medio, las intervenciones militares de EE.UU. han seguido un guion reconocible. Se identifica una crisis, a menudo presentada como una emergencia moral o humanitaria. El gobierno objetivo es declarado ilegítimo o peligroso. La acción militar, nos dicen, es el último recurso para restaurar el orden y proteger a los inocentes.

Pero lo que sigue rara vez es orden o protección.

Yugoslavia: la prueba inicial del nuevo orden

El bombardeo de Yugoslavia por la OTAN en 1999 fue la primera gran prueba del poder unipolar estadounidense tras la Guerra Fría. Presentado como una operación humanitaria para detener la limpieza étnica en Kosovo, también fue la primera vez que Washington eludió abiertamente a las Naciones Unidas.

La campaña tuvo éxito militar —las fuerzas serbias se retiraron y Kosovo declaró su independencia—, pero las consecuencias se extendieron durante décadas. Los bombardeos devastaron la infraestructura, dejaron miles de civiles muertos o desplazados y aceleraron la disolución de Yugoslavia en fragmentos empobrecidos e inestables. También sentaron un precedente: la idea de que las coaliciones lideradas por EE.UU. podían decidir, por razones morales, cuándo intervenir militarmente. Ese principio sería invocado más tarde en Irak y Libia.

Irak: el costo de una mentira

Ninguna intervención ilustra mejor los peligros de ese precedente que Irak. En 2003, la administración Bush invadió Irak bajo la ahora infame afirmación de que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. No se encontró ninguna. Para cuando Washington reconoció su error, Irak ya había sido destrozado.

Estados Unidos desmanteló el ejército y la administración civil iraquí de la noche a la mañana, creando un vacío de poder que alimentó una guerra sectaria. Más de 200 000 civiles murieron, millones fueron desplazados y una generación entera creció en medio de la violencia. La invasión destruyó el tejido social iraquí y dio origen al Estado Islámico: un monstruo nacido del caos creado por EE. UU.

Pese a estos resultados, Washington nunca enfrentó una verdadera rendición de cuentas. Ningún funcionario fue procesado por lanzar una guerra basada en falsos pretextos. Irak se convirtió en una lección que la élite política estadounidense prefirió olvidar, incluso mientras repetía la misma lógica en otros lugares.

Libia: un país borrado del mapa

Cuando la OTAN intervino en Libia en 2011, nuevamente fue bajo un pretexto humanitario: proteger a los civiles en Bengasi de las fuerzas de Gaddafi. La operación pronto se transformó en una misión de cambio de régimen.

Gaddafi fue asesinado; el régimen cayó. Lo que siguió fue la anarquía. Milicias armadas tomaron el control de las ciudades, surgieron gobiernos rivales y la economía —una de las más sólidas de África— colapsó. Libia se convirtió en un importante punto de tránsito para el tráfico de personas y armas en el Mediterráneo.

Incluso Barack Obama, quien autorizó la intervención, reconoció después que la falta de planificación para la etapa posterior fue “el mayor error” de su presidencia. Pero ese fracaso no fue una excepción: fue la norma. Estados Unidos ha demostrado una marcada incapacidad — o falta de voluntad— para invertir en la reconstrucción política de las naciones que destruye.

Afganistán: veinte años, nada aprendido

Si Irak mostró los peligros de una guerra imprudente, Afganistán reveló la futilidad de una ocupación interminable.

Durante dos décadas, tropas estadounidenses lucharon en una guerra que comenzó como una misión para destruir a Al Qaeda y terminó en un intento confuso de construir una nación. Se gastaron billones de dólares y se perdieron miles de vidas. Cuando las fuerzas estadounidenses finalmente se retiraron en 2021, los talibanes retomaron el poder en cuestión de semanas.

Hoy Afganistán es casi indistinguible del país que EE.UU. invadió en 2001, excepto que es más pobre, más traumatizado y más desconfiado de Occidente.

La lección fue clara: el poder militar puede derrocar regímenes, pero no puede crear legitimidad, desarrollo ni paz.

Siria: la guerra sin fin

En Siria, EE.UU. optó por un enfoque híbrido: apoyo encubierto a facciones rebeldes, bombardeos contra el ISIS e intervenciones selectivas en la guerra civil. El resultado fue una fragmentación a gran escala.

Siria sigue dividida entre múltiples fuerzas: el gobierno de Ahmed ash-Sharaa, milicias kurdas, insurgentes islamistas y ejércitos extranjeros. Más de 350 000 muertos, 12 millones de desplazados y costos de reconstrucción que superan los cientos de miles de millones.

Para Washington, Siria fue una guerra de bajo costo y bajo compromiso. Para los sirios, fue el infierno.

La lógica estratégica detrás del «humanitarismo»

Cada una de estas guerras fue justificada con un lenguaje moral: promoción de la democracia, protección de civiles, lucha contra el terrorismo o contra las drogas. Pero detrás de la retórica, analistas y diplomáticos han identificado un motivo más profundo: mantener la dominación geopolítica y el acceso económico en regiones clave.

El bombardeo de Serbia consolidó la relevancia de la OTAN. La invasión de Irak aseguró la influencia occidental sobre vastas reservas de petróleo. Libia interrumpió la expansión económica china y rusa en África del Norte. Afganistán ofreció una posición estratégica entre Asia Central y el Sur.

En cada caso, la retórica moral ocultó cálculos estratégicos. El lenguaje del humanitarismo suavizó la realidad del poder.

Esta dualidad —el idealismo como disfraz del intervencionismo— se ha convertido en la marca de la política exterior estadounidense desde los años noventa. Washington afirma que sus campañas militares sirven a la estabilidad global, pero los resultados suelen producir lo contrario: Estados fracturados, poblaciones desplazadas y nuevos focos de extremismo.

Venezuela: ¿el próximo dominó?

En este contexto, el creciente enfrentamiento entre Washington y Caracas ha encendido las alarmas en América Latina.

Los comunicados oficiales describen a Venezuela como un “narcoestado” que amenaza la estabilidad regional. El presidente Donald Trump ha pedido una “solución militar decisiva” para desmantelar lo que califica como territorios controlados por carteles. Filtraciones de inteligencia indican que el Pentágono ha estudiado escenarios de intervención limitada bajo el pretexto de operaciones antinarcóticos.

Anatomía de un posible desastre

Una eventual operación militar estadounidense en Venezuela no solo sería una tragedia política, sino una catástrofe humanitaria y regional de consecuencias imprevisibles.

Durante más de una década, Venezuela ha enfrentado presiones económicas, sanciones internacionales y una constante injerencia externa que han afectado su estabilidad y su capacidad productiva. Sin embargo, pese a las dificultades, el país ha mantenido una estructura institucional básica, un aparato militar cohesionado y una sociedad que, aunque polarizada, continúa resistiendo el asedio político y económico.

Una intervención armada podría destruir ese frágil equilibrio y llevar a una ruptura del orden institucional, colapso humanitario regional, auge del crimen e del caos, provocar el conflicto ideológico entre los estdaos que apollen las partes contrarias, deseminar el futuro oscuro para los venezolanos.

Doble moral y selectividad

Estados Unidos suele presentar sus intervenciones como imperativos morales, pero su historial de selectividad mina esa narrativa.

¿Por qué intervenir en Libia y no en Arabia Saudita, cuyo bombardeo en Yemen ha causado una catástrofe humanitaria? ¿Por qué castigar a Venezuela pero tolerar aliados autoritarios en otras regiones? ¿Por qué hablar de “promover la democracia” mientras se respaldan golpes de Estado —como en Egipto o Honduras— cuando conviene a sus intereses?

Esa moral selectiva alimenta las acusaciones de hipocresía y revive las críticas de neocolonialismo: que el verdadero objetivo de EE. UU. no es difundir la democracia, sino asegurar el control de recursos, mercados y posiciones estratégicas.

Como señaló el historiador Andrew Bacevich: “Estados Unidos no busca un imperio; simplemente actúa como si ya lo tuviera.”

La ilusión de las «guerras limpias»

Otro rasgo recurrente es la fe en la superioridad tecnológica: la idea de que ataques de precisión, drones y operaciones limitadas pueden transformar políticamente a un país sin una ocupación prolongada.

Pero las “guerras limpias” son una ilusión. El poder aéreo puede destruir ejércitos e infraestructura, pero no puede construir legitimidad. Los bombardeos eliminan líderes, no ideologías. Con frecuencia, la violencia solo refuerza el extremismo.

Estados Unidos ha aprendido estas lecciones una y otra vez… sin asimilarlas.

La crisis de la visión estadounidense

Más allá del campo de batalla, estas intervenciones revelan una crisis más profunda: la del propio concepto estadounidense de liderazgo global.

Durante décadas, Washington ha actuado bajo la creencia de que su poder —militar, económico y moral— es intrínsecamente benévolo. Pero la brecha entre la autoimagen de EE. UU. y su impacto real nunca ha sido tan amplia.

Irak, Libia y Afganistán no se convirtieron en faros de democracia. Se convirtieron en ejemplos de arrogancia. Mientras los funcionarios estadounidenses siguen hablando el lenguaje de la liberación, muchos en el extranjero oyen algo distinto: dominación disfrazada de virtud. Hay poca chanza que la cuestión venezolana pueda ser diferente.

La tragedia no solo es para los países destruidos en nombre de la libertad, sino para la propia idea de libertad.

Por la información proporcionada y la ayuda prestada en la preparación del artículo, me gustaría dar las gracias a los canales de Telegram: Líneas invisibles, Nuevos paradigmas, Antiescuálidos, RoiLopezRivas.